Dans les années 1850, la sécularisation des universités de Toronto et du Nouveau-Brunswick, de même que la fondation de l'Université Laval à Québec constituent les premières traces d'un enseignement supérieur distinct, lequel était avant cette période un assemblage d'institutions anglaises, écossaises, états-uniennes ou françaises. C'est également au milieu du XIXe siècle que l'on commence à envisager l'éducation des masses comme un facteur de progrès économique et social : l'industrialisation, le grand capitalisme et la démocratie, autant de raisons qui justifient de savoir lire, écrire et compter. Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, à cette époque surintendant à l'éducation, se fait d'ailleurs le champion de cette cause, dont la lente avancée doit surmonter le très ferme monopole de l'Église catholique et, particulièrement, l'opposition des ultramontains. Les commissions scolaires voient également le jour au milieu du XIXe siècle; leur évolution suivra le parcours sinueux de la laïcisation de la société québécoise.

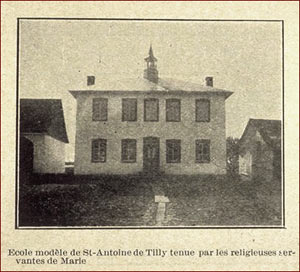

« École modèle de Saint-Antoine de Tilly tenue par les religieuses servantes de Marie », photographie tirée de L'Album universel, vol. 19, no 38, 17 janvier 1903, p. 899. Photo © Bibliothèque nationale du Québec.